【開催終了】

真鶴なぶら市は終了いたしました。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

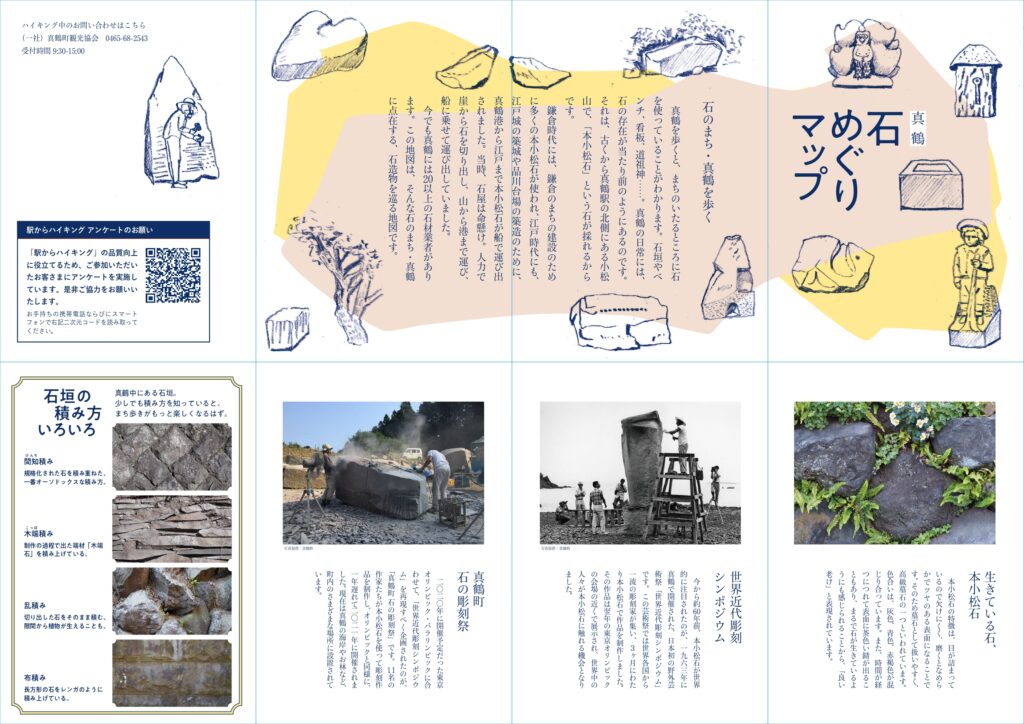

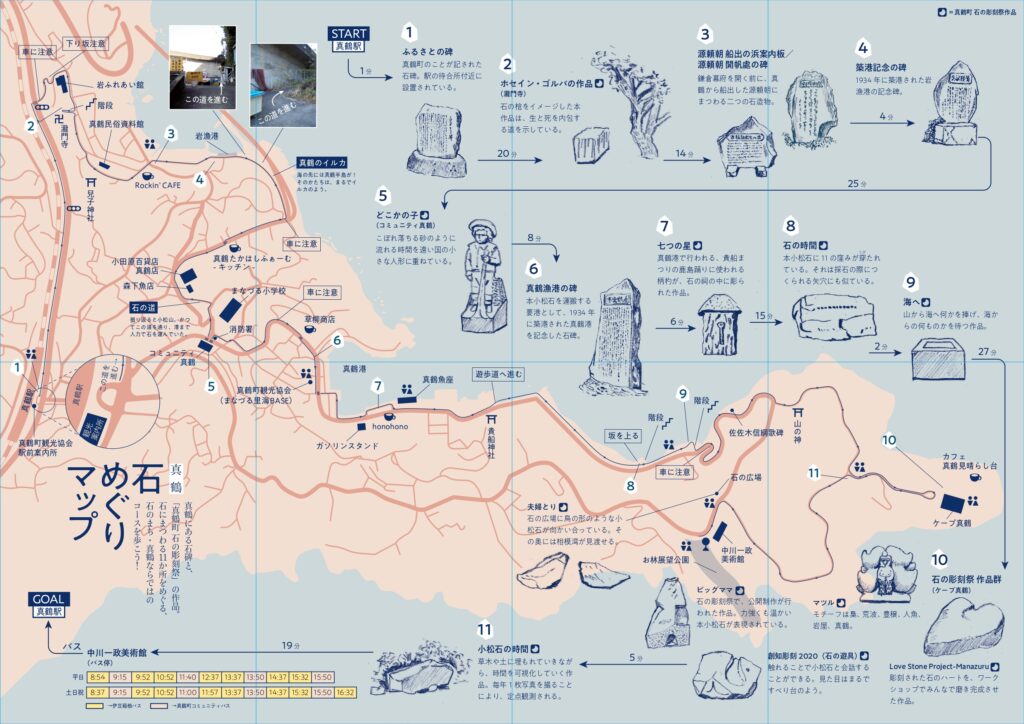

JR東日本主催のウォーキングイベント、駅からハイキング。真鶴町では「真鶴名産小松石に刻まれた歴史とアートをめぐる」をテーマに石のまち真鶴を楽しんでいただける約9kmのコースをご用意しました。今回、特別に制作した「石めぐりマップ」には、真鶴町 石の彫刻祭の作品や石にまつわる11箇所のスポットを紹介しています。参加予約不要となりますので、お気軽にご参加ください。

| 開催期間:2024年1月8日(月) ~ 3月31日(日) | |

| スタート駅:神奈川県東海道本線真鶴駅 | |

| 受付場所:真鶴町観光協会駅前案内所 | |

| 受付時間:9:00~10:30 | |

| 所要時間:約4時間30分(施設での見学時間含む) | |

| 歩行距離:約9.0km | |

| ゴール時間:安全にご参加いただくため15:30までにゴールしてください。 | |

| 備考:コースの詳細などは、JR東日本の駅からハイキング公式サイトをご確認ください。 |